夏野菜の代表のミニトマト。

毎年育てても飽きませんよね。私もまだまだ初心者ですが、ミニトマトの栽培に取りつかれた一人です。

ミニトマト栽培に少し慣れてくると、種から育てる事も楽しくなってきます。

せっかく種から育てるなら、苗では売っていない品種を育ててみようという、好奇心も湧いてきます。

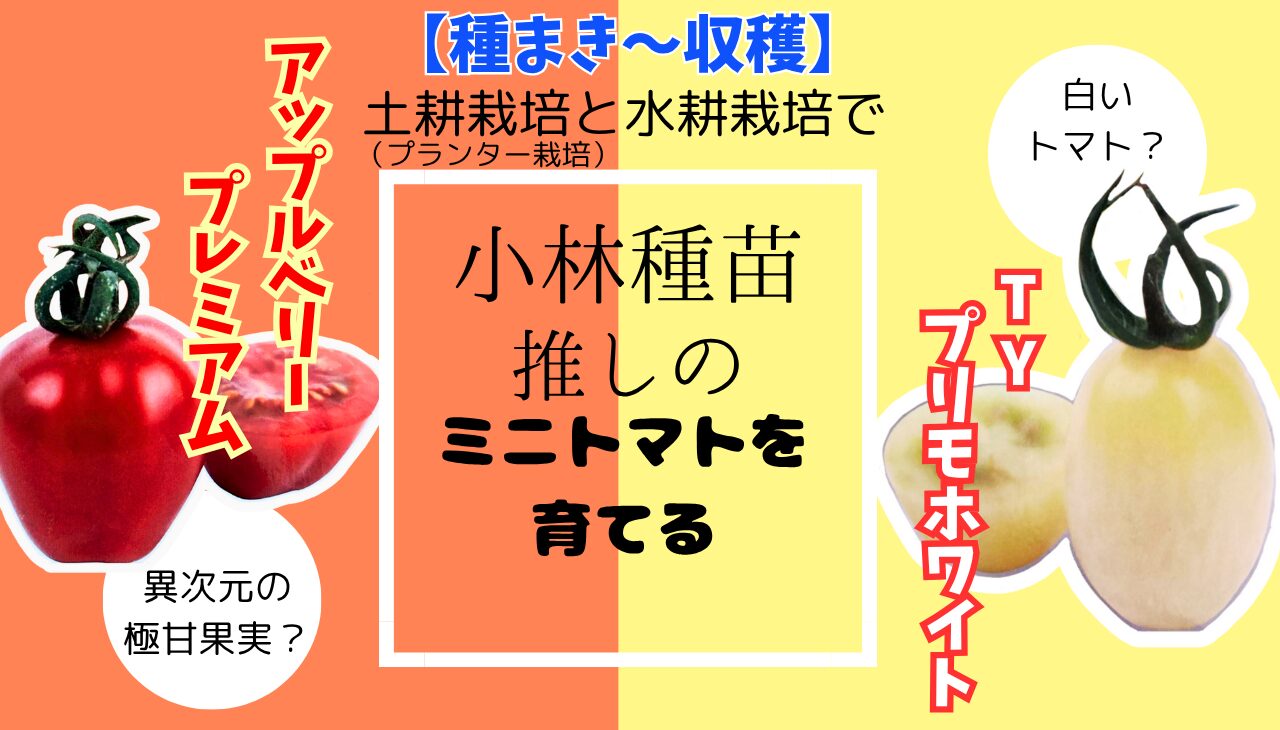

そこで今回は、『アップルベリープレミアム』と『TYプリモホワイト』を栽培したいと思います。

初めて育てるので、その成長記録を書いていきます。

ちなみに土耕栽培(プランター)と水耕栽培で育てます。

※育てながら適宜更新予定

アップルベリープレミアム、TYプリモホワイトとは?

さて、今回は「アップルベリープレミアム」と「TYプリモホワイト」を育てるわけですが、なぜこの品種を選んだかというと、

『小林種苗さんが推していた』、からです!

要するに、かの有名な種苗会社が推すなら間違いないだろうと、安易な考えです。味が気になったのも事実です。

ここで小林種苗さんのホームページから品種の特徴を紹介します。

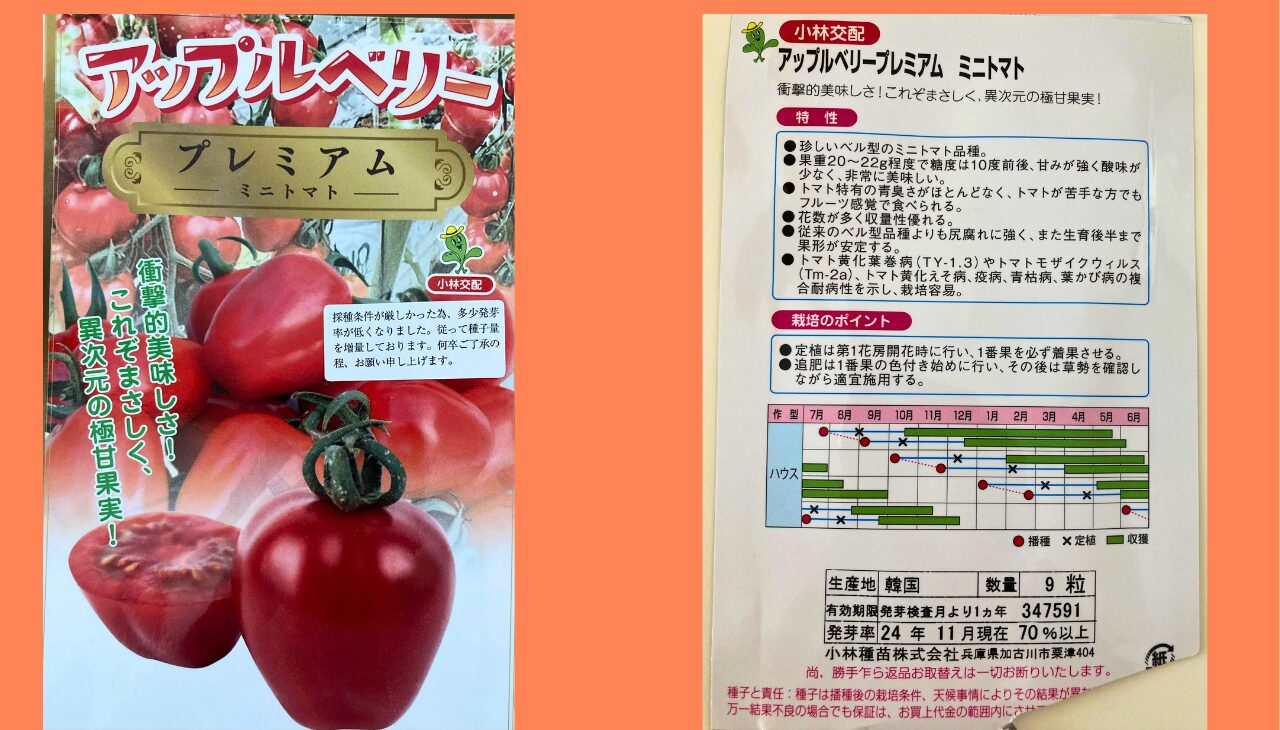

アップルベリープレミアムの特徴

種のパッケージには、『衝撃的美味しさ!これぞまさしく、異次元の極甘果実!』と書かれています。

これは魅力的な、キャッチコピーですね。異次元な上に極甘ってもう何よ?

他にも特徴を調べると、

①食味に優れる

果肉は厚くて食べ応えがあり、甘味は非常に強いが、酸味やトマト特有の青臭さはほとんどないため、 まるでフルーツを食べているような・・・そんな感覚にさせてくれます。トマトが苦手な方や小さいお子さんでも美味しく食べられます。

②病気に強い

トマト黄化葉巻病やトマトモザイクウィルス(Tm-2a)、トマト黄化えそ病、疫病、青枯病、葉かび病の複合耐病性を示し、栽培容易。

③栽培ポイント

定植は第1花房開花時に行い、1番果を必ず着果させる。追肥は1番果の色付き始めに行い、その後は草勢を確認しながら適宜施用する。

TYプリモホワイトの特徴

特徴は何といっても『白いトマト』。私は今まで白いトマトを見たことがありませんでした。

これは興味深々で、とても気になる。

こちらのパッケージには『ホワイトトマトの革命児!究極の甘さ!』

しかも、『究極の甘さ!』のところだけ、フォントが力強い!これは革命時の自信が伺えます。

①甘くておいしい

もともと海外に白皮の品種はありましたが、甘味がなく、酸味が強く、皮硬いなど、食味が大きく劣ることから、国内市場に定着しませんでした。そんな中、これまでの白皮からは想像もつかない程、食味にこだわって

開発された画期的な品種となります。

②病気に強い

トマト黄化葉巻病やタバコモザイクウィルスTm-2a、葉かび病(Cf9) 、半身萎凋病、疫病の複合耐病性を示し、栽培容易。

③栽培ポイント

定植は第1花房開花時に行い、1番果を必ず着果させる。追肥は1番果の色付き始めに行い、その後は草勢を確認しながら適宜施用する。高温期の着果では尻腐れが出やすいため、極端な水切りは避ける。生育後半に果形が乱れやすいため、潅水や追肥により草勢を維持する。

成長記録

種まきから収穫まで時系列で紹介します。

絶賛、育て中なので適宜更新します。

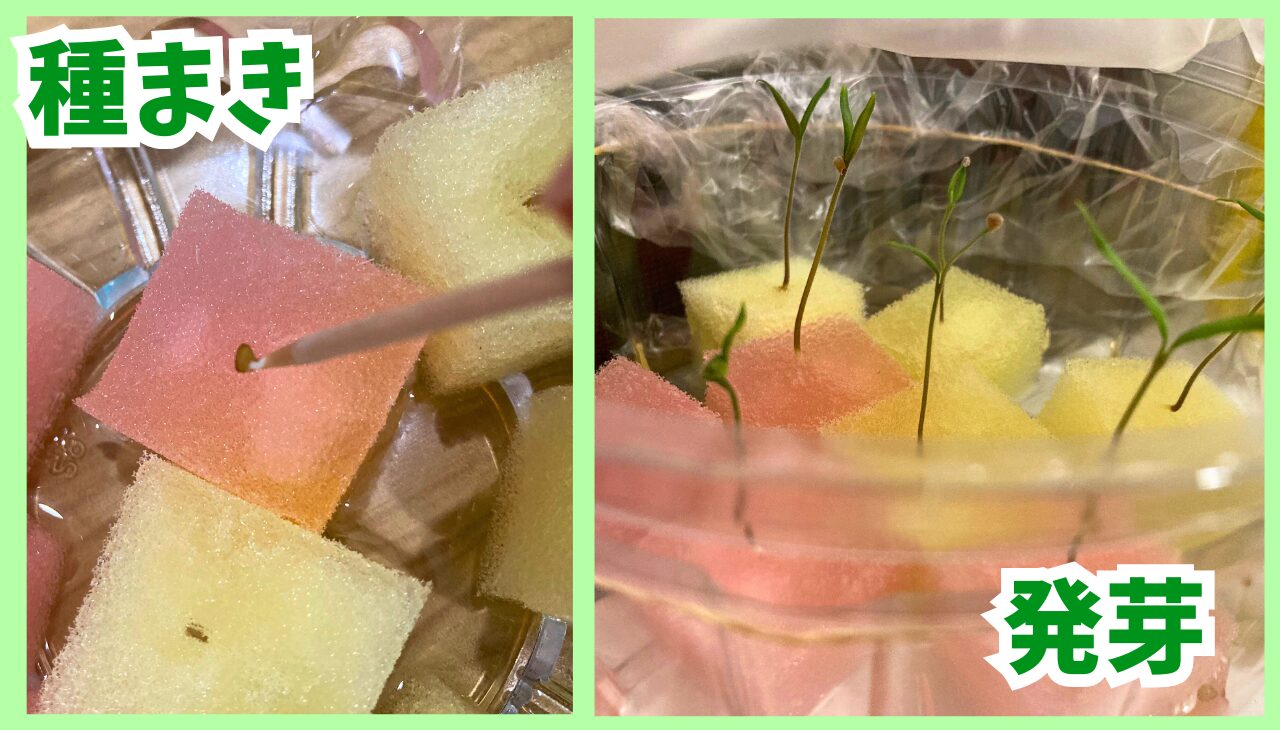

種まきから発芽

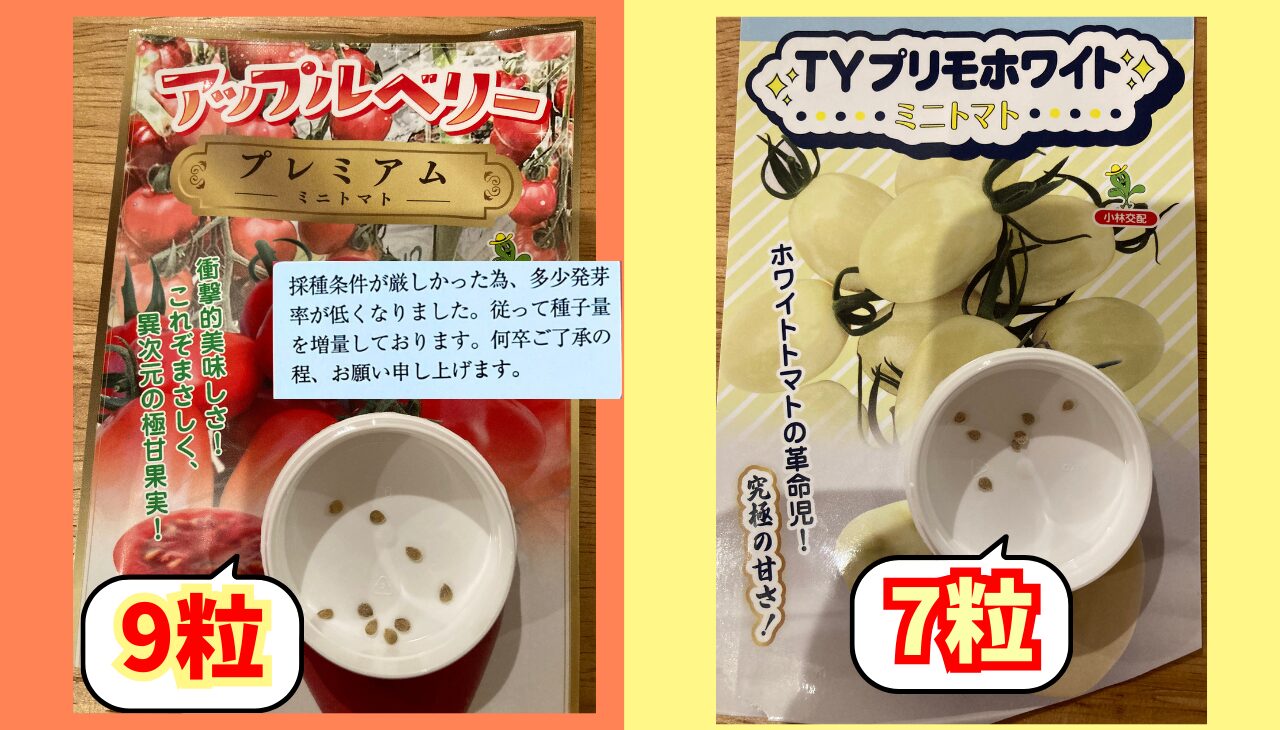

楽天で種を購入し届いたら、さっそく種チェック!

アップルベリープレミアムは発芽率が多少低くなっているため増量、とのことで9粒。

TYプリモホワイトは7粒でした。

育てる予定の苗に加え、保険用で数粒余分に育てます。

私は4粒ずつ使用します。もちろん発芽方法は雌鶏催芽法(めんどりさいがほう)です

知らない人はこちらの記事もチェックするのもあり↓

2月8日に雌鶏催芽法を開始、2月10日には発根しました。

私は水耕栽培もするので、発根した種は、スポンジで発芽まで育てます。その後、発芽したら、水耕栽培用と土耕用で分けていきます。

水耕栽培の苗の育てかたはこちらを読むといいかも↓

【種まきから2週】ポットの植えつけ

土耕用はひとまず、育苗用の土とポットで育てます。

外が寒いうちは、外には出さずに暖かい所で育てます。

私は水耕栽培の苗は室内の窓際で、鉢植え用の苗は家庭菜園用のビニールハウスで育てます。

ちなみに水耕栽培の苗にはハイポニカ液体肥料を使用しています

この時期はEC(肥料濃度)は800~1000ほどで合わせています。

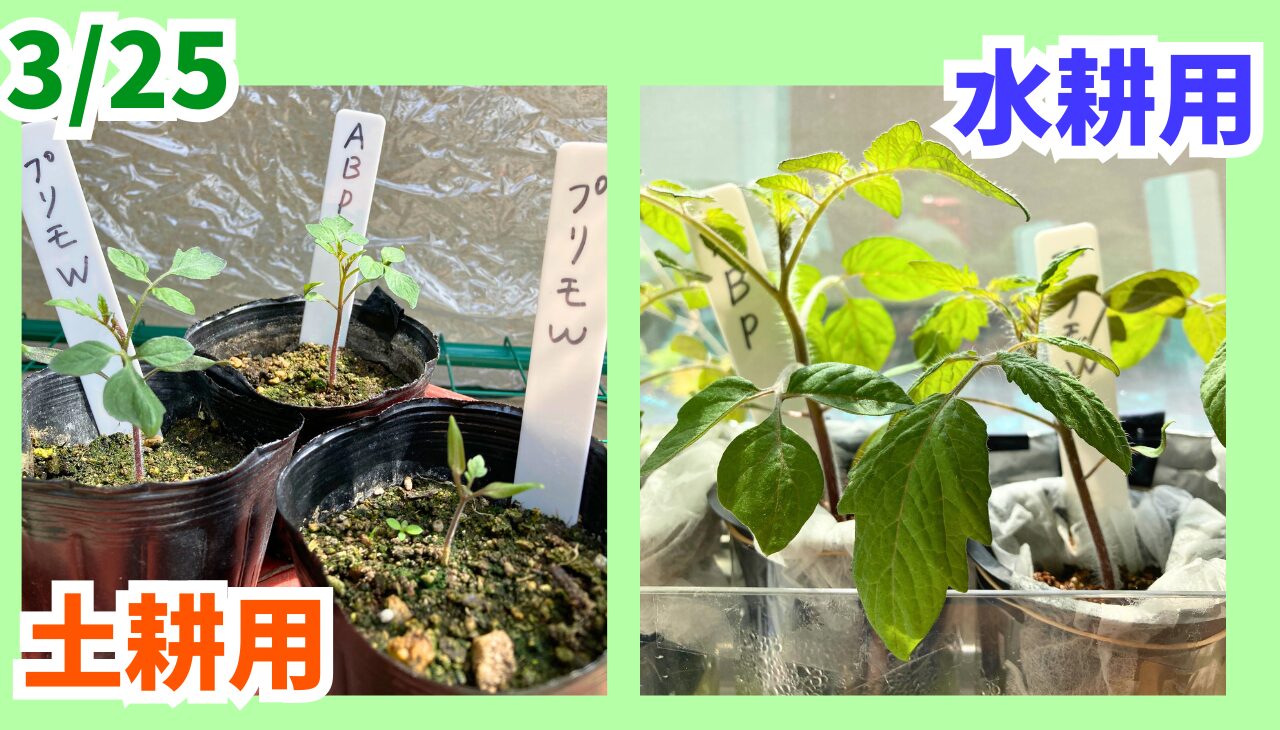

【種まきから6週】苗の様子

どちらの品種も順調に育っています。

今のところ、品種による違いは確認できません。

鉢植え用(土耕栽培)は6センチほど、水耕栽培は10cmほどです。

水耕栽培の方が早く育つのは、私の経験上普通のことなので、順調という事でしょう。

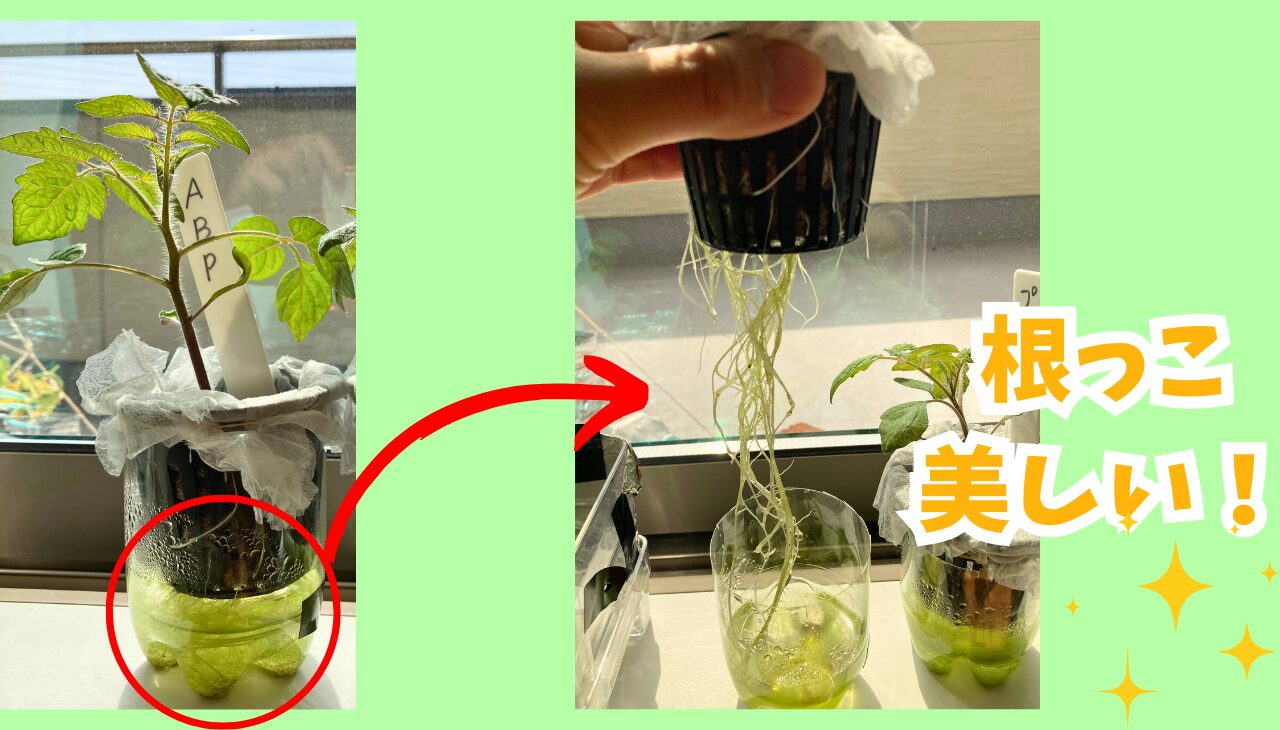

余談ですが、私の思う水耕栽培の魅力の一つは、根っこが見えることです。私はこの根っこを見て、ニヤニヤしている様な人間です。

【種まきから8週】水耕用の苗を水耕栽培装置へ定植

窓辺に置いていた水耕栽培用の苗が大きくなりました。

20~30cmに成長!根っこもモサモサしてきました。

外の気温も春らしく暖かく、いや今年はすでに暑い。

いよいよ水耕栽培装置へ定植させます。

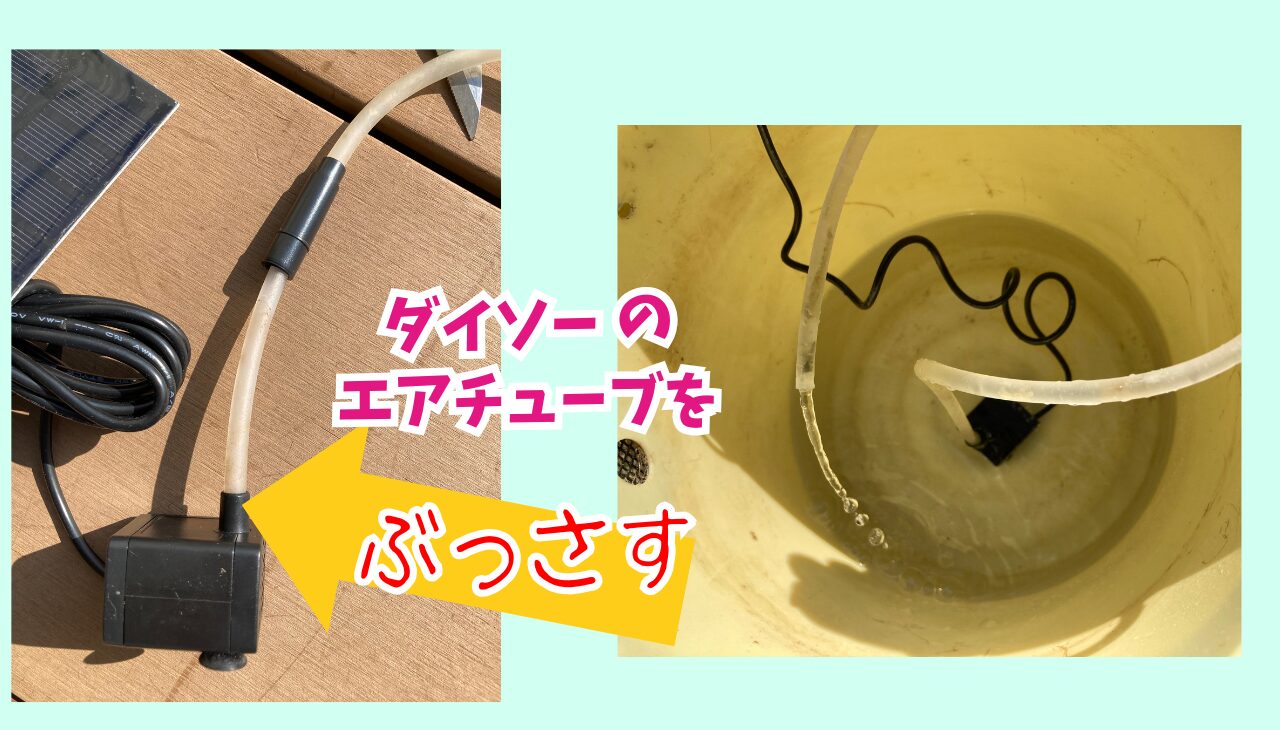

水耕栽培装置は自作の『漬物だる』を使用しています。そして今年はエアポンプではなくソーラー式の水中ポンプを使用します。

『漬物だる水耕栽培装置』を詳しく知りたい方はこちらを読むといいかもしれない↓

ソーラー式水中ポンプは楽天で1500円程で購入。格安です。箱がへこんでいます!!

昨年、購入し使い勝手が良く、壊れることなく使用できました。中国製ですがちゃんと使えます。

なので今年も1台追加で購入しました。

ソーラー式なのでコンセントがなくても大丈夫!

水が出る部分に、ダイソーのエアチューブを差し込めば水が循環するシステムの出来上がり!

準備が整ったので、水耕栽培装置に苗をセットします。

(我が家では、漬物だるが見えるとカッコ悪いので、ひとまわり大きい植木鉢に入れ込んでいます。さらに植木鉢に支柱を固定しています。)

念のため、支柱に結んで苗が倒れないようにしましょう。

じつはこの翌日に、強風警報が出るほどの春の嵐でした。ちゃんと結んでおいてよかった。

ここからぐんぐん大きくなるので楽しみです。

一方そのころ、プランター用の苗はというと、

まだ小さいので、もう少し育ったら鉢に定植しようと思います。

ちなみに、プリモホワイトの苗がひとつ枯れてしまいました。保険をかけて多めに育てておいてよかったです。

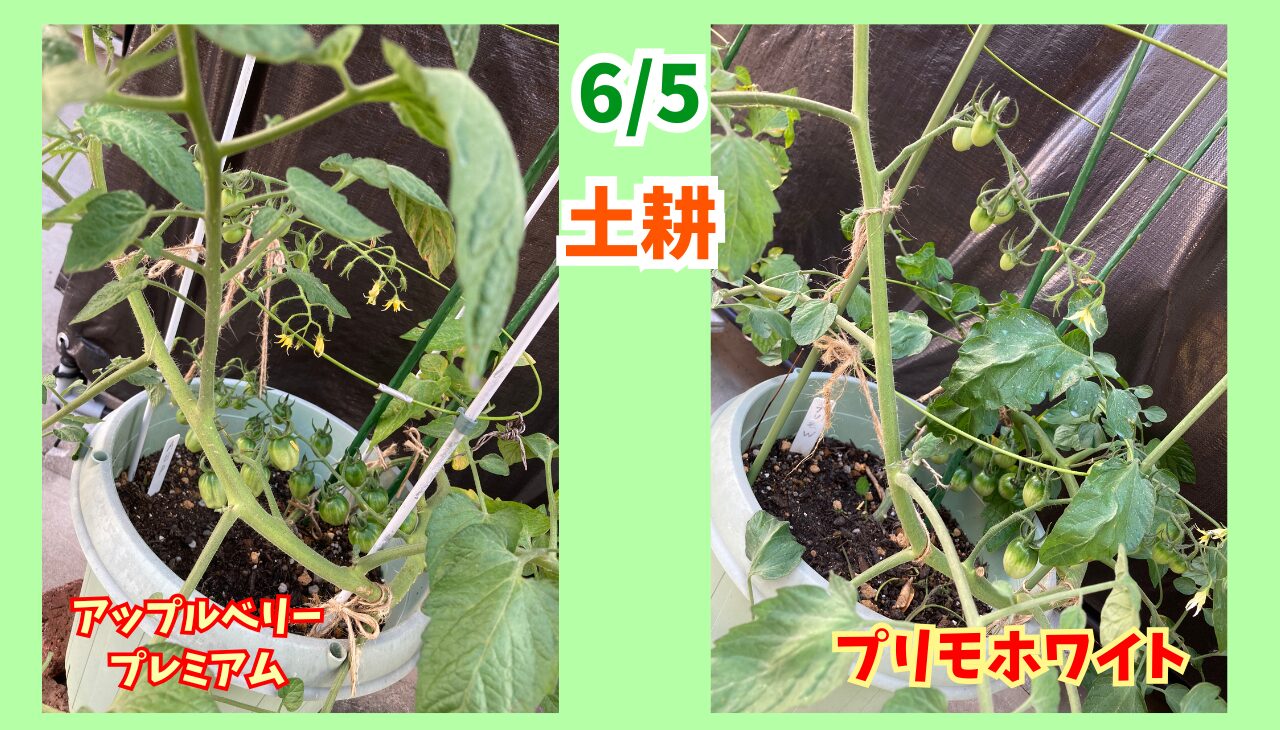

【種まきから10週】土耕の苗をプランターに定植。水耕ミニトマトに実が!

土耕用の苗が20cmほどとなり、アップルベリープレミアム、TYプリモホワイトの2つとも花のつぼみが出てきました。

4/26いよいよプランターに定植します。

プランターは30cmほどの丸型を、土はホームセンターで野菜用の土(元肥入り)を使用しました。

つる下ろし栽培をする予定の為、わざと斜めにしています。倒れないように支柱を立てて定植完了!長い支柱がなかったため、買ってきたらセッティングします。

一方、水耕栽培の方は、

アップルベリープレミアム、TYプリモホワイトの両方とも50cmほどに成長し、花も咲き始めました!

そして、アップルベリープレミアムには小さな実をつけていました。

まだまだ小さいけどテンションが上がります。すでにアップルベリープレミアム特有のベル型の実になっています。

TYプリモホワイトはどんな実をつけるか楽しみです。いつ頃から白く変わるのか、興味深々です!

【種まきから13週】土耕と水耕の仕立て方は違う!

『土耕栽培』は丸型プランター(直径30cm)、水耕栽培は漬物だる(直径約30cm)で育てています。

仕立て方ですが、以下の点を踏まえて考えます。

- 『プランター栽培』では根っこの伸びる範囲が少ないため、基本1本仕立てになります。

- 『水耕栽培』では、常に水と栄養がある状態で根が自由に伸びるため、脇芽を伸ばし収量を増やすことが可能。仕立て方に決まりはない

プランター栽培は『1本仕立てつる下ろし栽培』

土耕部は丸型プランターで生育中。背丈も伸びてきました。

そして、小さな実の付きました。

ここで今回採用した仕立て方は『1本仕立てのつる下ろし栽培』です。

1本仕立てつる下ろし栽培とは→1本仕立て+つる下ろし

- 1本仕立て…主枝(最初に伸びる茎)1本だけを伸ばし、それ以外のわき芽はすべて摘み取って育てる方法。プランターで栽培する場合の基本の仕立てかた。脇芽を見つけるたびに、駆逐する必要がある。

- つる下ろし栽培…主枝を長く伸ばして収穫を続けるために、定期的に茎全体を下にずらす栽培方法。株元を中心として茎をらせん状に巻くように誘因し成長させ、主枝が支柱を超えたら、枝ごとずるっと下ろしていく方法。

茎が若干太いので(特にアップルベリープレミアム)肥料が多いのかもしてません。ここからは全身状態を観察し肥料など検討していきます(←看護師っぽい発言)

水耕部は『ソバージュ栽培』+成長を見て剪定します。EC値もUP。

水耕部の方は、実もかなり大きくなり、あとは色づくのを待っています。

特にプリモホワイトが白くなるのが楽しみです。品種によって実の形が違うのも面白い。

水耕栽培では先ほど書いたように、仕立て方の決まりはありません。

そこで『ソバージュ栽培』し成長を見て剪定します。

- 「Sauvage(ソバージュ)=野性的な」という意味の通り、わき芽を取らずに自然に近い形で育てる方法。フランス発祥で、近年日本でも注目されています。

- 脇芽を増やす分、吸収する養液が増えるため、こまめに養液を足す必要がある

- 剪定するタイミング…葉が込み合い風通しが悪くなってきた場合(病気予防)、株が大きくなりすぎた時などに、摘心したり、脇芽を取る予定。

またここでEC値をUPします。

第三花房まで出てきたのを目安に、EC値を1800~2000までゆっくり上げます。

【種まきから16週(115日)】ついに水耕部収穫!

ついにこの時が来ました!

水耕栽培のアップルベリープレミアムが収穫です!プリモホワイトもあと少し。

水耕部は梅雨前に収穫がはじまりそうです。最近梅雨前に雨が続きましたが、実は割れることなく、ツヤツヤです!

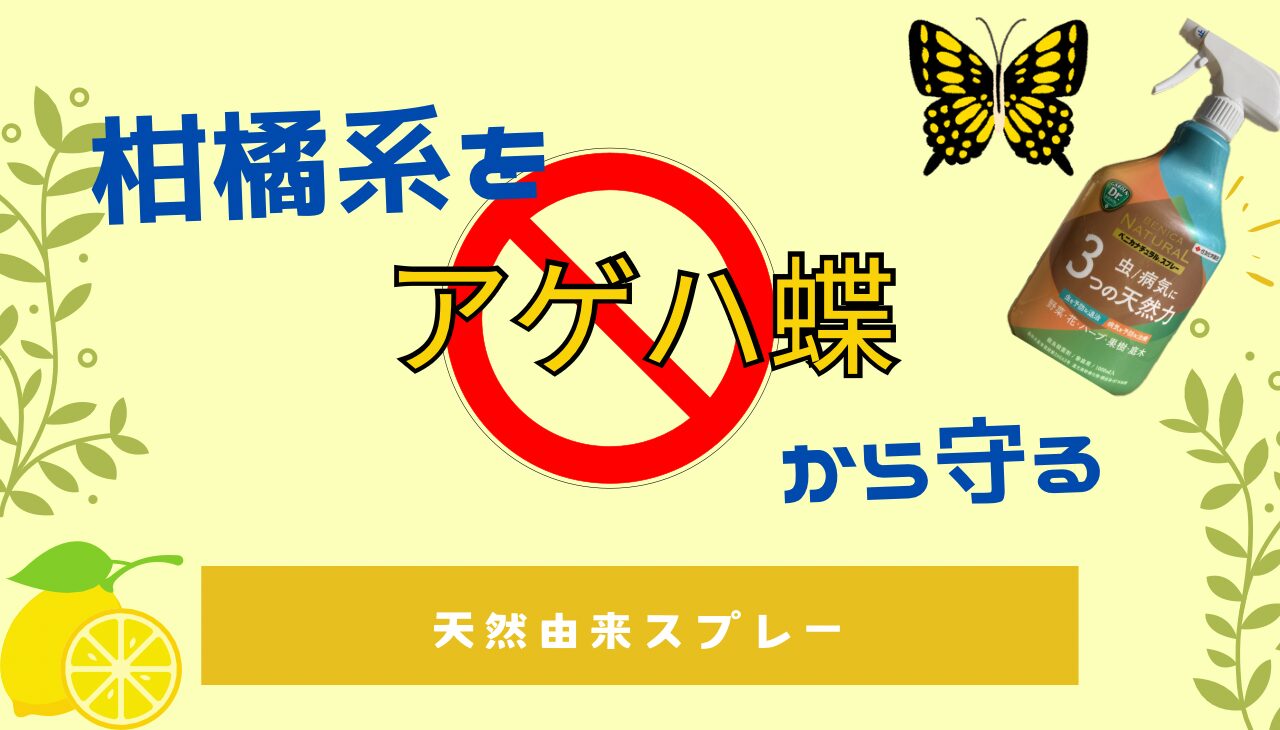

ソバージュ栽培で脇芽を伸ばし放題ですが、今のところ病気も大丈夫!

適宜『やさお酢』と、2週間に1回ほどベニカナチュラルスプレーを散布し対策しています。

土耕部の方は、第三花房まで実がついております。

まだ実は緑で、色づいていません。もう少し待ちたいと思います!

主枝をらせん状に誘因するのは、なかなか難しいです。

枝を折らないように優しく麻ひもで誘引しています。

※現在、栽培中。成長するたび更新します。収穫までお付き合いください。収穫後の味の感想は『収穫~実食・糖度測定編』の方で記事にしてます。

コメント